Swing ist einfach gute Musik

Ein Interview mit Chris Hopkins

TEXT: Heinrich Brinkmöller-Becker | FOTO: Sascha Kletzsch und Heinrich B

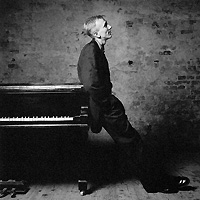

Chris Hopkins

, Jg. 1972 ist ein Unikat in der NRW-Jazzszene. Der Deutsch-Amerikaner (deutsche Mutter, amerikanischer Vater, in Princeton geboren, in Bochum aufgewachsen) ist ein namhafter Doppelinstrumentalist: als Pianist und als Alt-Saxophonist vertritt er eine Stilrichtung des Jazz, den Swing, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Chris Hopkins

fußt am Klavier in der Tradition der Stride- und Swing-Pianisten. Als frühe Vorbilder nennt er Fats Waller, Teddy Wilson, Earl Hines, Duke Ellington, Mel Powell, Nat King Cole und viele andere Jazzpioniere, deren Stil er in unsere Zeit hinüberrettet und mittlerweile zu seiner eigenen musikalischen Sprache weiterentwickelt hat. Die gleiche Verbundenheit mit dem Swing drückt sich auch in seinem Saxophon-Spiel aus. Bemerkenswert ist hier sein Engagement als Alt-Saxophonist und als Leiter der Formation „Echoes of Swing“, mit der er seit 1997 sechs CD-Einspielungen machte. National wie international konnte die Formation des klassischen Jazz sich in dieser Stilrichtung einen Spitzenplatz erspielen.

Der sympathische Musiker ist seit 2005 auch als Jazz-Dozent an der Hochschule für Musik Köln tätig.

Das folgende Interview fand im Vorfeld des Auftritts von Chris Hopkins in der Zeche Bochum am 09.03.2014 um 19.00 Uhr mit dem legendären Tenor-Saxophonisten Scott Hamilton und der Präsentation der neuen Echoes of Swing-CD ‚Blue Pepper‘ (und mehreren Release-Konzerten in NRW) statt.

Chris Hopkins kommt gerade aus Köln von seiner Dozententätigkeit an der dortigen Hochschule für Musik.

H. B.-B.: Chris, du kommst gerade aus Köln, welche Erfahrungen machst du dort mit den Studenten, da scheint ja Jazz vor den 1960er Jahren völlig unbekannt zu sein?

C.H.: Ja, bei der Combo, die ich dort begleite, dachte ich beim ersten Mal, dass die Studenten nicht auf Swing stehen würden. Eigentlich hat sich das Gegenteil gezeigt. Viele haben in der Tat vor dieser gemeinsamen Woche kaum Kenntnis über Jazz vor der Bebop-Ära oder gar vor der Miles Davis- oder Coltrane-Ära. Alle sind instrumentaltechnisch erstaunlich fit, auch gerade was Harmonien und Skalen betrifft. Es fehlt allerdings oftmals ein Fundament an klassischen Werten, wenn man das so sagen kann, wie melodiös Improvisieren, reduziert Begleiten, für die Bandgemeinschaft Spielen, solider Groove - Sachen, die wichtig sein können für guten Jazz. Wobei die Studenten oft noch sehr jung sind und z.T. eine fantastische Ausbildung noch vor sich haben. Ich lerne aber auch jedes Mal immens viel von den Studenten und durch das Unterrichten. Es ist in jedem Fall schön zu sehen an der Hochschule, dass es Spaß macht, auch diese Art von Jazz zu entdecken - Jazz, der einen großen melodiösen Gehalt hat, der eine strukturelle Klarheit hat, der einfach gute Musik ist mit einer gewissen Erdung. Das Problem ist nicht, dass der Swing eine alte oder gar altmodische Musik ist. Nebenbei: Musik von Miles Davis ist auch schon uralt, Musik von Bach ist heute immer noch zeitlos. Ich glaube, in 50 Jahren denken wir sowieso nochmal ganz anders über die Jazzgeschichte.

H. B.-B.: Das ist ja offensichtlich dein Credo, du beziehst dich auf Swing, nicht als Traditionalist, sondern weil das für dich gute Musik ist.

C.H.: Ja, weil’s gute Musik ist, die für mich wahnsinnig viel vereint: Emotion, bestenfalls einen unwiderstehlichen Beat, Intellekt & Spaß. Es gibt da draußen nicht mehr allzu viele, die diese Musizierweise leidenschaftlich vertreten, zumindest nicht in den Hochschulen. Es gibt kaum Dozenten, die z.B. junge Altsaxophonisten motivieren, sich mal eine Johnny Hodges-Ballade anzuhören, oder die anregen, dass sich ein Pianist nicht nur mit Bill Evans oder Herbie Hancock, die natürlich fantastisch sind, beschäftigt, sondern auch mal mit Teddy Wilson, der einer der ersten war, der wahre Klangkultur und feinsinniges, melodisches Denken in den Pianojazz gebracht hat. Und sei es, um die Roots zu kennen. Wichtig ist doch zu sehen, wie das eine aus dem anderen entstanden ist. Das ist für mich das Wesentliche der Jazzgeschichte. Als schönes Beispiel, das ich den Studenten immer gerne vorspiele: Es gibt eine ganz kuriose Aufnahme vom Benny Goodman-Trio aus den 30er Jahren, und irgendwann kommt auf einmal ein Bebop-Altsaxophon, das darüber spielt, was eigentlich nicht so richtig zur Aufnahme passt. Der Hintergrund: Jemand hat aufgenommen, wie Charlie Parker zu seinem Grammophon spielt und zum Benny Goodman-Trio übt. Das ist für mich die Versinnbildlichung, wie Jazzgeschichte funktioniert. Die Neuerer haben von den Älteren gelernt. In Deutschland spüre ich seit Jahren so eine Lagerspaltung: hier moderner Jazz – dort traditioneller Jazz. Ich persönlich halte das für Unsinn. Ich finde, alle können einander zuhören. Moderner orientierte Musiker können sich mal etwas gutes Traditionelles anhören und umgekehrt, es geht allein darum, dass gute Musik gespielt wird, und jeder kann überall etwas Interessantes mitnehmen.

H. B.-B.: Und du spielst gute Musik gleich auf zwei Instrumenten sehr gut. Du bist ja Pianist und Saxophonist in einem.

C.H.: Eine richtige Aufgabe, vermutlich Zeit meines Lebens. Wenn ich es so recht überlege, eine ziemlich blöde Idee eigentlich, man ist ja ziemlich gefordert, denn ich versuche wirklich, beide Instrumente gut zu spielen. Die immer aufkommende Frage, welches denn mein Haupt- oder Lieblingsinstrument sei, beantworte ich mit meiner Standardantwort: Ich versuche auf beiden Instrumenten so zu spielen, dass diese Frage nicht eindeutig zu beantworten ist. Wobei es so noch unendlich viel zu lernen gibt - je weiter man kommt, desto mehr entdeckt man, dass man eigentlich nichts weiß! Ich habe jedenfalls als Kind angefangen, Cembalo zu spielen, habe meine ganze Jugend lang Barock gespielt und parallel dazu Blockflöte, was auch aus meiner Familientradition kommt, mein Vater ist ein leidenschaftlicher klassischer Musiker, der auch in diesem Medium improvisieren konnte, die Klassik ist ja eigentlich viel mehr jazzy gewesen, als sie es heute ist. Die guten klassischen Musiker sind seinerzeit oftmals ähnlich frei mit Musik umgegangen wie Jazzmusiker. Mein Vater war in der Renaissance und im Barock zu Hause, damit bin ich aufgewachsen. Dann musste ich mich wahrscheinlich von meinem Vater distanzieren, um zu mir selber zu finden. Da kam mir der Jazz gerade Recht. Cembalo und Blockflöte sind dann irgendwann in Klavier und Saxophon übergegangen. Beide Instrumente machen mir wahnsinnig viel Spaß, sie sind ja auch so unterschiedlich. Beim Klavier denke ich oft eher in Flächen und wegen der Akkorde in Farben, beim Saxophon sind es wegen der einen Stimme eher Linien. Auch ist das Saxophon dem Singen und der menschlichen Stimme ähnlicher.

H. B.-B.: Du lebst in Bochum, wie kommt ein Halbamerikaner und Halbdeutscher ins Ruhrgebiet?

C.H.: Mein Vater kommt aus den Staaten, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Hochschullehrer an Universitäten in Amerika, z.B. in Princeton und Stanford gewesen. Als die Uni in Bochum gebaut wurde, ist er für einen Lehrstuhl für Sprachlehrforschung an die Uni berufen worden, dann bin ich zwangsweise mitgekommen: von Princeton nach Bochum. Im Prinzip habe ich auch den Großteil meiner Jugend in Bochum verbracht. Ich bin eigentlich auch ganz froh vom jetzigen Standpunkt aus gesehen. Ich bin nicht sicher, ob ich als Jazzmusik spielender Musiker etwa in den USA leben wollte. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland, also gerade in Deutschland, einen größeren Respekt vor Kultur generell und auch vor dem Jazz gibt. Wir erkennen das hier mehr als Wert an als die Amerikaner in Amerika. Wobei man dort gut dran täte, das zu tun, weil Jazz neben Coca Cola zu den wenigen nachhaltigen Dingen zählt, die aus dem Land hervorgegangen sind, worauf man als Amerikaner stolz sein kann... (lacht)... das darf jetzt nur ich als gebürtiger Amerikaner sagen...

H. B.-B.: Und wie kommt man vom Cembalo- und Blockflöten-Spieler gerade zum Swing? Swing war ja zur Zeit deiner Jugend nicht unbedingt verbreitet. Für junge Leute gab es ja ganz andere Musik.

C.H.: Ja, ich bin wahrscheinlich auch von meinen Klassenkameraden ziemlich komisch angeschaut worden. Also, meine Eltern hatten eine große Plattensammlung mit Klassik und mit einer Jazz-LP. Das war ein Sampler, den ich bis heute noch habe, Jazz der 20er bis 40er Jahre – mit wirklich guten Sachen. Und ich habe die Sammlung immer aufgelegt als ungefähr 12-Jähriger. Die Musik hat mich total umgehauen. Und das Gute war: auf eine natürliche Art und Weise. Wenn ich heute Musik höre, dann fängt mein Kopf gleich an zu arbeiten, dann versuche ich das zu analysieren und zu verstehen. Als 12-Jähriger legt man sich so etwas auf, ohne darüber nachzudenken, das berührt und packt einen dann. Das ist der Groove, dieses mitreißende Swing-Element, und ich glaube auch, dass es noch etwas in dieser Musik ist, das mich bis heute begeistert: diese wahnsinnig positive und lebensbejahende Grundstimmung. Ich habe, glaube ich, schon damals in mir gespürt, dass das genau das war, was ich wollte. Ich bin auf die Suche gegangen nach Lehrern, was aber schwierig war. Es gab niemanden, der über diese Musik etwas wusste. Da wollte mir jemand etwas über Jazzskalen beibringen, das interessierte mich damals weniger. Dann bin ich gefühlt durch jeden Plattenladen und jeden Flohmarkt in Deutschland und auch europaweit wie z.B. nach London gegangen und habe mir nach und nach eine riesige Sammlung von Jazzmusik zugelegt. Ich habe dann die ganzen Diskographien aufgeschrieben und dadurch unendlich viel gelernt, kannte nach und nach wichtige Musiker- und Titelnamen und natürlich vor allem die Musik selbst, die unterschiedlichen Stilarten und die individuellen Solisten.

H. B.-B.: Als Swing-Besessener?

C.H.: Ja, also zunächst mal sogar mit 20er-Jahre-Jazz, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong etc. Ich habe eigentlich ziemlich chronologisch angefangen - was vermutlich sogar einfacher ist als später zurückzugehen - und mich dann nach und nach bis in die 60er und weiter bis heute vorgearbeitet. Heute stehe ich auf sehr unterschiedliche Sachen. Da kommt die Cool-Jazz Ära um Chet Baker und Paul Desmond genauso vor wie die Swing-Ära, Hardbop oder auch mal ein Ornette Coleman.

H. B.-B.: Und in Deiner Anfangszeit hast du dann Musik nachgespielt und dir autodidaktisch angeeignet?

C.H.: Genau, und das ist eigentlich auch das, worüber ich mit den Studenten hin und wieder spreche: Ich glaube fest daran, dass das der beste Wege ist, Jazz zu lernen, so wie Kinder sprechen lernen: den Eltern zuhören und das imitieren, was einem gefällt, und von ganz alleine kommen dann die eigene Stimme und die eigene Persönlichkeit da hinein. Als Eltern fungieren zunächst die Vorbilder der Plattenaufnahmen und dann natürlich auch die vielen oft älteren und erfahrenen Musiker, mit denen man spielt. Die eigene musikalische Persönlichkeit ist dann die Summe der eigenen Hör- und Spielerfahrung.

H. B.-B.: Du bist ja international sehr viel unterwegs. Kannst du aus Musiker-Sicht etwas über die verschiedenen Publika in den USA, in Europa, in Japan, in Australien, im Ruhrgebiet sagen?

C.H.: Ja klar, das Publikum ist so unterschiedlich, wie die Menschen es sind. Wenn man hier im Ruhrgebiet spielt, sind die Menschen sehr herzlich, relativ direkt und offen, und so reagieren sie auch bei Konzerten, das ist sehr sympathisch. Es ist wirklich von Land zu Land total verschieden, es gibt Länder, in denen das Publikum extrem höflich ist, und aber auch wahnsinnig respektvoll. Z.B. haben wir vor ein paar Jahren mit "Echoes of Swing" im großen Konzertsaal in Riga gespielt, das war wirklich beeindruckend. Da waren ca. 1.000 Leute, ein Großteil davon sehr jung, vielleicht 50% war unter 25 Jahre alt. Das war sehr ungewöhnlich. Es gibt bestimmte Länder im ehemaligen Ostblock oder auch in Asien, wo die ganze westliche Musik noch relativ neu ist, und wo eine immense Neugierde auch in der jungen Generation da ist, und wo eine gewisses kulturelles Desinteresse der iPod-Generation, das wir hierzulande manchmal erleben, noch nicht spürbar ist. Also, die jungen Leute in Riga waren mucksmäuschenstill und total bei der Sache, waren dann nach dem Konzert vollkommen begeistert mit stehenden Ovationen und haben uns anschließend Löcher in den Bauch gefragt über die Musik. Noch besonderer auf eine andere Art ist es immer in Japan, noch zurückhaltender, die Japaner sind extrem höflich und respektvoll. Da gibt es keinerlei Zwischenapplaus, weil sie die Musik nicht stören wollen – wie im klassischen Konzert. Man steht da und spielt so ein Set von einer Stunde und hat wirklich tief in seine Kiste gegriffen. Dann kommt fast keine direkte Reaktion, und man fragt sich irritiert: Hat es denen jetzt vielleicht nicht so gut gefallen? Aber nach dem Set gibt es kein Halten mehr, dann sind die Leute extrem und nicht-enden-wollend begeistert. Das sind so kulturelle Unterschiede, das ist sehr interessant. Man kann auch nicht sagen, das eine sei besser als das andere, all die Menschen und Kulturen sind auf ihre Art wunderbar. Trotzdem ist es dann manchmal „wie nach Hause kommen“, wenn man hier in Bochum oder in Nordrhein-Westfalen spielt. Diese Herzlichkeit ist wahnsinnig schön, diese Ehrlichkeit der Leute, da fühlt man sich echt zu Hause.

H. B.-B.: Und dann in der „Zeche“...

C.H.: Genau, speziell in der „Zeche“ am 9. März 2014. Ich kann übrigens erstmalig in meinem Leben zu Fuß von zu Hause zu einem Konzert laufen!

H. B.-B.: Das Zechen-Konzert mit Scott Hamilton ist ja eine Super-Sache von der Besetzung her. Wie ist es dazu gekommen?

C.H.: Die Zeche will auf dem Jazz-Sektor hin und wieder aktiv werden, was mich auch erst verwundert hat, weil man ja die Zeche eher für eine andere Musik kennt. Aber es ist ein Super-Ort, der auch so ein Jazz-Feeling haben kann. Dann habe ich überlegt, was bietet sich an zu machen, habe überlegt, was ich ansonsten in der letzten Zeit und in der nahen Zukunft in Bochum so präsentiert habe oder noch plane, und habe etwas gesucht, das ein bisschen etwas Besonderes ist, das auch zur Zeche passt. Scott Hamilton kenne ich jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Ich hatte ihn schon vor einigen Jahren als Special Guest bei den Kemnade-Jazz-Nights dabei, wo ihn unser Trompter Colin Dawson damals mitgebracht hatte, und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Scott ist ein unglaublicher Musiker, ich denke, man kann ohne zu zögern sagen: international derzeitderTenorsaxophonist des swingenden Mainstream-Jazz. Und schon seit so vielen Jahren. Was der alles gemacht hat, mit wem er gespielt hat: Stan Getz, Benny Goodman, Tony Bennett..., der vereint halt alles, was es an Tenorsaxophonisten dieser Stilistik gegeben hat. Da findet man vieles wieder, trotzdem ist er komplett er selber. Er hat vor allem diesen unglaublichen Sound. Das ist eigentlich die Essenz des Jazz. Es geht eigentlich nicht darum, welche Töne jemand spielt, sondern wie man es schafft, in der Musik, in seinem Spiel eine Aussage zu treffen, dass man Leute berühren und bewegen kann, und das geschieht vor allem durch den Sound. Es gab für dieses Zechenkonzert tatsächlich die Idee einer komplett internationalen Besetzung. Ich habe noch zwei befreundete Musiker gefragt, die an ihren Instrumenten auch zu den besten zählen, die ich kenne. Joep Lumeij kommt aus Amsterdam, ein Bassist, der eine Band vorantreiben kann und swingt wie die Hölle, der einfach diese swingenden Viertel spielen kann wie kaum ein anderer. Und was sehr lustig war: Ich habe Joep angefragt, ob er an dem Datum frei ist, und er war im Urlaub und gerade dabei, Soli von Scott Hamilton zu transkribieren und diese auf dem Kontrabass zu spielen, bevor er wusste, dass wir dieses Konzert mit Scott zusammen spielen würden. Und dann ein anderer multinationaler Typ an sich: David Blenkhorn, einer meiner Lieblingsmusiker überhaupt, den ich von frühen Tourneen in Neuseeland und Australien kenne. Er kommt aus Sydney, er ist irgendwann nach Europa gezogen, wohnt derzeit in der Nähe von Bordeaux und kommt an dem Tag von einem Konzert in London, wo er am Abend vorher gespielt hat! Eben ein wirklich internationaler Abend. Er ist ein wunderbarer Gitarrist, der das gesamte Idiom durch alle Stilarten kennt. Als Australier verkörpert er noch eine wesentliche Eigenschaft für den Jazz. Die Australier sind extrem laid back und extrem entspannt im Gegensatz zu uns Deutschen. Und das ist er, das hilft manchmal beim Jazz. Da freue ich mich drauf. Ich habe bei dieser Besetzung ursprünglich an eine bestimmte Aufnahmesession von Stan Getz mit dem Oscar Peterson-Trio gedacht, dieses Trio ist ohne Schlagzeug. Ich bin auch ein großer Schlagzeug-Fan, hatte aber diesmal eine ganz subtil swingende Band im Sinn - sophisticated, aber trotzdem hot, da sind der Bassist, aber auch der Gitarrist als Timekeeper gefragt. Das Zusammenspiel wird bestimmt super.

H. B.-B.: Also für dich ist das eine Traumbesetzung?

C.H.: Absolut, ich war in der glücklichen Situation, dass alle Kollegen für dieses Konzert verfügbar waren.

H. B.-B.: Ist das das einzige Konzert in NRW?

C.H.: Es sieht so aus, dass es tatsächlich das einzige Konzert in NRW ist. Es wird so wirklich eine exklusive Veranstaltung - im positiven Sinne.

H. B.-B.: Gut, dann wünschen wir uns einen tollen Abend. Abschließend noch eine Frage. Wir haben uns vorher bereits über Jugendförderung unterhalten, auch über deine Aktivitäten an der Hochschule. Du machst auch beim JeKi-Projekt mit.

C.H.: Ja, das heißt, ich bin z.Z. nicht wirklich aktiv mit von Partie, das haben wir vor einigen Jahren mal lanciert. Ich bin aber weiterhin Pate für das Projekt. Grundsätzlich finde ich die Idee sehr begrüßenswert, dass junge Leute, die vielleicht vom Elternhaus nicht so gefördert werden, die Gelegenheit haben, mit Musik und Instrumenten in Kontakt gebracht zu werden. Generell bin ich aber der Meinung, dass dies auf keinen Fall gegen die Musikschulen laufen sollte, dass also nicht Gelder vom Unterricht abgezogen werden sollten für Kinder und Jugendliche, die schon gut spielen können. Im Prinzip sollte beides Hand in Hand gehen. JeKi kann eine Türöffnerfunktion haben.

H. B.-B.: Wie stehst du zur Jazz-Szene in Nordrhein-Westfalen? Bist du als Swing-Künstler in der Minoritäten-Nische einer Minoritäten-Musik?

C.H.: Ja und nein. Der Jazz ist natürlich an sich schon eine Nischen-Musik, ob ich noch mehr Nische bin, weiß ich nicht. Jeder ist vermutlich auf seine Art Nische. Wenn einer auf Free Jazz steht oder auf etwas, was dazwischen liegt, dann ist das auch Nische, vielleicht sogar noch mehr als bei der Musik, die ich spiele. Mit Swing kann glücklicherweise jeder etwas anfangen, weil die Musik trotz ihres künstlerischen Gehalts verständlich geblieben ist. Ich mag einfach grundsätzlich jede Art von Jazz, der melodisch ist und irgendwie swingende Elemente an sich hat. Das ist ein riesiger Pool von Jazz von Scott Joplin zu Miles Davis und drüber hinaus. Aber wenn man melodischen Jazz spielt, dann hat man vielleicht auch die Chance, ein bisschen mehr Publikum zu erreichen. Das ist das Schöne: In den Konzerten sind, glaube ich, relativ wenig explizite Jazz-Spezialisten oder gar -"Polizisten", sondern Leute, die einfach gute Musik mögen und vielleicht sonst auch mal in ein klassisches Konzert o.a. gehen. Das gefällt mir. Die Szene in NRW ist ganz bestimmt sehr bunt. Es gibt so viele unterschiedliche Musiker, es gibt viele Spielstätten und Jazz-Ausbildungsstätten, wahrscheinlich ist da die Dichte so groß wie kaum woanders, Folkwang in Essen, Köln, wobei die Hochschulen nur ein Teil sind. Für mich ist auch gerade Musik interessant, die wie der Jazz "von der Straße" kommt, im Sinne eines nicht verschulten und individuellen Zugangs. Ich bin jedenfalls froh, meine Basis in NRW zu haben, weil insgesamt die Kulturdichte sehr hoch ist. Alles, was kulturell passiert, ist gut und aufregend. Wobei mein Radius natürlich oft über NRW hinausgeht. Von jeher bin ich eigentlich eher überregionaler aufgestellt gewesen, ganz einfach, weil ich natürlich immer Leute gesucht habe, die so getickt haben wie ich, die ähnlichen Jazz mochten. Da gab’s zumindest damals nicht so viele in Bochum oder im Ruhrgebiet. Ich bin immer wieder auf verschiedensten Festivals gewesen, habe dann Leute wie David Blenkhorn kennen gelernt oder Scott Hamilton und viele andere. Ich bin aber von jeher auch immer bei vielen Aktivitäten in NRW dabei gewesen und trete natürlich sehr viel und gerne in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet auf, oftmals mit unserem wunderbaren, langjährigen "Echoes of Swing"-Team. Die Szene bewegt, verändert sich aber auch ständig. Es entstehen immer wieder neue Verbindungen, Kontakte und Projekte.